Introduction

- Définition courante du développement

- Définition du développement économique selon Rostow

- L’évolution des sociétés selon la doctrine du développement

- Contexte

- Application du développement dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique

- Conséquence des grilles de lecture

- Interprétation de l’histoire

- Les conditions de vie sociales et matérielles

- Perspective de modernité et de progrès historique

- Question du modèle de société

- Politiques économiques à mettre en œuvre

- Les politiques institutionnelles

- Les langues d’éducations nationales

- L’autonomie intellectuelle des populations africaines

- Bibliographie

Introduction

Le concept de développement économique a longtemps été au centre des politiques gouvernementales, notamment dans les pays du tiers-monde, et particulièrement en Afrique. Cette approche repose en grande partie sur le modèle économique de Walt Whitman Rostow, un économiste américain qui a marqué de son empreinte la pensée économique du XXe siècle.

Dans cet article, nous allons d’abord définir le concept de développement dans le langage courant avant d’examiner plus en détail le modèle de Rostow en matière de développement économique.

Ensuite, nous aborderons les perspectives libérales et marxistes de ce paradigme économique, tout en soulignant ses implications pour les pays du tiers-monde.

Enfin, nous explorerons la notion de Renaissance africaine telle qu’elle est développée par José Do-Nascimento, mettant en lumière en quoi elle s’oppose à la politique traditionnelle de développement économique.

1. Définition courante du développement

Le développement, dans le langage courant, renvoie à l’idée d’amélioration, de progrès et d’élévation du niveau de vie d’une population (Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006). Il englobe divers aspects tels que l’augmentation du revenu, l’accès à l’éducation, à la santé, et à d’autres services de base.

1.1 Définition du développement économique selon Rostow

Walt Whitman Rostow, économiste et conseiller politique du président américain Harry S. Truman a développé dans les années 1960 un modèle en cinq étapes pour comprendre et stimuler le développement économique des nations. Selon Rostow, les pays passent par les étapes de la société traditionnelle, des préconditions au décollage, du décollage, de la maturité et de la consommation de masse (Rostow, 1960). Ce modèle est basé sur l’idée que le progrès économique suit une trajectoire prévisible et linéaire.

C’est cette doctrine économique qui a été imposée dans les pays africains et dans les pays du tiers-monde en général, doctrine qui gère la vie des africains depuis les indépendances et qui a conduit les indépendances dans l’impasse.

Source :

1.2 L’évolution des sociétés selon la doctrine du développement

Selon la doctrine du développement, les sociétés progressent dans l’histoire à travers des étapes obligatoires et universelles. Le long de ces étapes, certaines de ces sociétés sont en avance et d’autres en retard. Les sociétés en retard ont vocation à combler ce retard par des politiques appropriées (Todaro, MP, & Smith, SC, 2020).

Pour les libéraux, ce sont des politiques de rattrapages historiques, pour les marxistes, ce sont des politiques de bons historiques qu’ils appellent le raccourcie vers le progrès. Pour les libéraux et les marxistes, l’avenir des pays du tiers-monde est de reproduire le parcours réalisé auparavant par les pays occidentaux pour atteindre le stade final de la modernité caractérisée par l’accumulation capitaliste et la consommation de masse (Baum, G., 1987).

Dans son livre intitulé l’art de la conjoncture, Bertrand de Jouvenel dénombre, mais avec ironie, cette théorie qu’il appelle la théorie du chemin de fer expliquant que sur le grand rail de l’histoire de l’humanité, les nations sont des trains qui se succèdent dans les mêmes gares avec plus ou moins de retard sur l’horaire.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que cette doctrine du développement économique a été construite comme un paradigme géopolitique par le gouvernement américain dans le but de donner aux États-Unis l’accès au marché et aux matières premières des pays du tiers-monde.

1.3 Contexte

Avant la décolonisation, il y avait un dispositif du droit international public que l’on appelle le pacte colonial. Ce pacte colonial réservait le monopole des matières premières des colonies aux puissances coloniales (Sauveur Pierre Etienne, 2018, Chapitre 1).

Donc les États qui n’étaient pas des puissances coloniales ne pouvaient pas accéder aux matières premières.

À la fin du 19e siècle, les États-Unis avaient grandement besoin de matières premières. Pour ce faire, ils vont développer plusieurs stratégies, dont le paradigme du développement, pour avoir accès à celles-ci.

Dans son livre Les chemins de la modernité en Afrique (2017), à la troisième partie intitulée un paradigme à déconstruire, Do-Nascimento parle de l’histoire de ces stratégies.

C’est donc en tant que paradigme géopolitique que le développement économique s’oppose à la Renaissance africaine qui est une meilleure alternative (Dorigny, M., 2003).

Dans cet article, nous allons montrer en quoi le développement économique est différent de la Renaissance africaine, mais surtout en quoi il s’y oppose.

Pour ce faire, nous allons procéder à une étude comparative de ces deux paradigmes, en commençant par analyser leurs grilles de lecture de l’histoire de l’Afrique; et de l’histoire en général.

2. Application du développement dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique

Dans l’application du paradigme du développement économique en Afrique, on observe principalement l’adoption d’une grille de lecture basée sur l’évolutionnisme social. Cette perspective considère les sociétés africaines comme devant passer par des étapes linéaires et prévues pour atteindre le stade ultime du développement économique, tel que défini par les économistes comme Walt Whitman Rostow((1960).

Et c’est cette grille de lecture qui conditionne autant les raisonnements des africains que ceux des occidentaux, car c’est ce qui est enseigné sur les bancs d’écoles (Paulin Hountondji, 2002).

Un exemple concret de cette perspective est l’analyse de l’organisation sociale en termes de patriarcat et de matriarcat. Selon l’évolutionnisme social, on a souvent tendance à considérer le passage d’une société matriarcale à une société patriarcale comme un signe de progression et de modernisation. Dans cette vision, le matriarcat est souvent perçu comme archaïque et moins propice au développement économique (Cheikh Anta Diop, 1981), tandis que le patriarcat est vu comme un stade plus avancé, supposément plus apte à favoriser la stabilité et la croissance économique (Awa Thiam, 2011).

Selon cette vision, les sociétés africaines sont souvent considérées comme étant à un stade primitif ou traditionnel, nécessitant une transformation radicale pour atteindre la modernité économique (Valentin-Yves Mudimbe, 1988). Cette approche minimise et ignore les richesses culturelles et les pratiques économiques traditionnelles qui peuvent être source de résilience et d’adaptation aux réalités africaines (João Do-Nascimento, 2017).

Cette grille de lecture a conduit à des politiques de développement qui privilégient l’importation de modèles économiques occidentaux sans tenir suffisamment compte des spécificités culturelles et historiques des sociétés africaines. Cela a entraîné des résultats mitigés et a suscité des critiques quant à l’efficacité de cette approche.

En opposition à cette approche, la Renaissance africaine propose une grille de lecture de l’histoire du continent basée sur la causalité historique. Selon ce paradigme, l’histoire de l’Afrique est comprise à travers une analyse des interactions complexes entre divers facteurs historiques, culturels, sociaux et économiques. Cette perspective met l’accent sur l’importance de comprendre les dynamiques spécifiques qui ont façonné les sociétés africaines au fil du temps (Cheikh Anta Diop,1955 ; Léopold Sédar Senghor, 1964).

Cette grille de lecture privilégie la reconnaissance des héritages historiques et culturels des nations africaines. Elle a mis en lumière les réalisations passées et les savoirs traditionnels qui ont souvent été négligés dans les approches de développement précédentes. En mettant l’accent sur la causalité historique, cette perspective encourage une approche plus nuancée et conceptualisée du développement économique en Afrique.

La grille de lecture de l’évolutionnisme social est ce qui a fait dire aux historiens et philosophes occidentaux comme Hegel, et aux historiens du XXe siècle que l’Afrique n’est entrée dans l’histoire qu’avec l’arrivée des Européens au XVe siècle (Mudimbe, 1988).

La Renaissance africaine, de son côté, a démontré que l’Afrique est belle et bien entrée dans l’histoire et même qu’elle y est entrée avant les autres civilisations. Cheikh Anta Diop (1981) illustre ceci en utilisant la grille de lecture de la Renaissance africaine.

Parlant de modèles de société, il démonte la thèse de l’évolutionnisme social en expliquant que l’humanité n’a pas évolué du matriarcat au patriarcat, mais que ce sont des conséquences historiques qui ont mené les sociétés à choisir entre l’un ou l’autre de ces modèles.

Ainsi, les sociétés situées du côté septentrional du globe ont opté pour un modèle patriarcal, alors que les sociétés du côté méridional, en particulier les sociétés africaines ont opté pour un modèle matriarcal. Ces choix de société sont donc dus non pas à l’évolution, mais à des conditions sociales (Diop, 1981 ; Oyěwùmí, 1997).

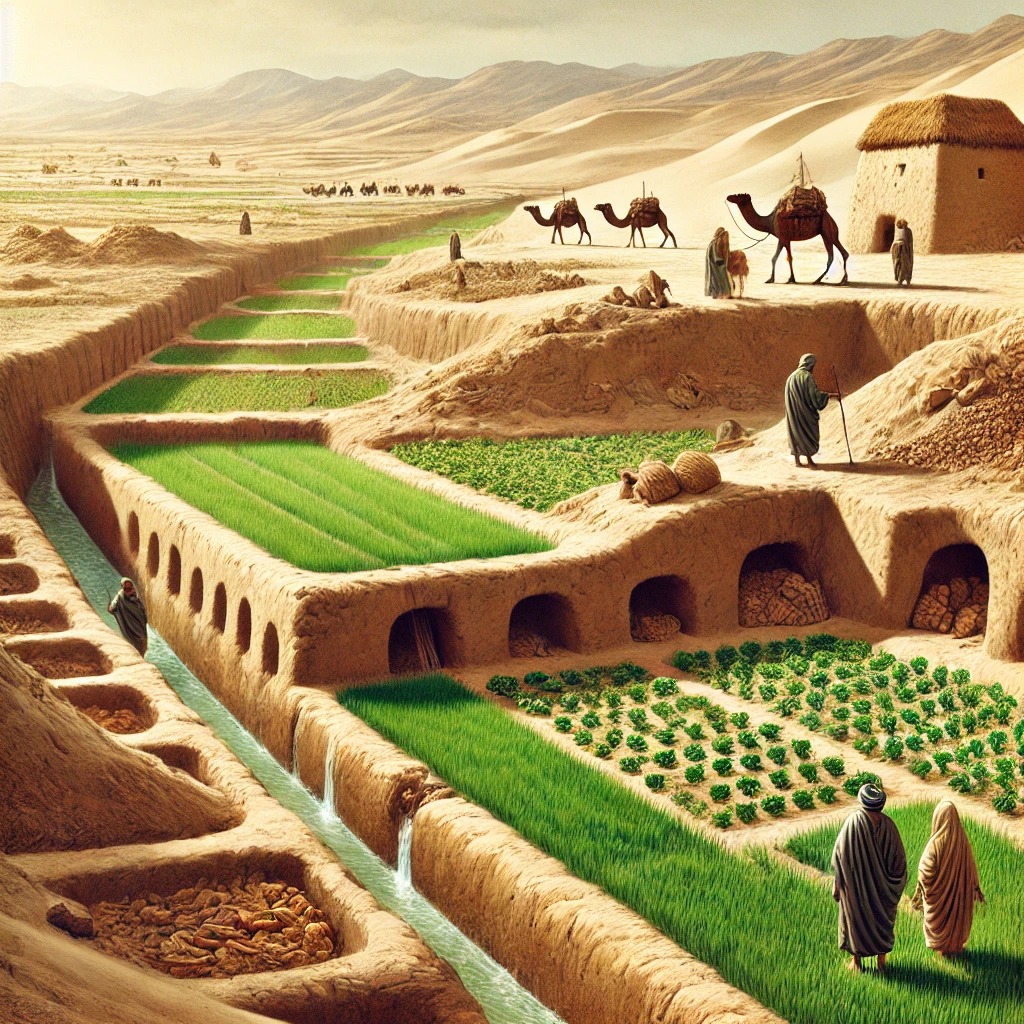

Les populations européennes originaires d’Asie centrale qui vivaient dans les steppes, de même que les populations du Moyen-Orient, avaient un mode de vie nomade se déplaçant en caravanes. Elles étaient guerrières et vivaient de la chasse à laquelle la femme ne participait pas. La femme était donc perçue comme une charge. C’est cela qui explique son statut dans les sociétés patriarcales, alors que du côté méridional du globe où l’on vit de l’agriculture et de l’élevage, les sociétés se sont organisées de façon sédentaire et matriarcale (Diop, 1981 ; Oyěwùmí, 1997).

Nous voyons donc bien qu’en faisant la lecture de l’histoire avec l’évolutionnisme social d’une part et la causalité historique de l’autre, nous aboutissons à des conclusions totalement différentes.

La seconde différence entre ces deux paradigmes découle des conséquences des grilles de lecture sur l’interprétation de l’histoire africaine.

On peut se dire que ce ne sont que des grilles de lecture, et qu’il n’y a donc pas de conséquences sur la vie des africains, c’est pourtant le contraire.

3. Conséquence des grilles de lecture

- Interprétation de l’histoire

Si nous prenons la grille de lecture de l’évolutionnisme social pour interpréter l’histoire de l’Afrique, comme l’ont fait les historiens européens, nous arrivons à la conclusion que l’Afrique n’a pas d’histoire.

Certains philosophes, comme Hegel (1995), ont affirmé que l’Afrique était un continent anhistorique jusqu’à ce que les européens y arrivent. Les européens arrivent en Afrique au début du XVe siècle, donc l’Afrique n’entre dans l’histoire que par leur truchement.

Les historiens occidentaux du XXe siècle, notamment des années cinquante aux années soixante-dix, qui se sont référés à l’évolutionnisme social sont arrivés à la même conclusion: qu’avant la colonisation, l’Afrique n’avait pas connu d’histoire.

Considérons maintenant l’histoire de l’Afrique avec la grille de lecture de la causalité historique, tel que l’a fait Cheikh Anta Diop (1969). Il arrive à la conclusion qu’il y a une antériorité de l’histoire en Afrique et même que l’histoire a commencé en Afrique.

- Les conditions de vie sociales et matérielles

La seconde conséquence de ces grilles de lecture, est la question des origines des conditions de vie actuelle des Africains depuis le XIXe siècle.

Depuis cette période, les conditions de vie sociales et matérielles des Africains sont inférieures à celles des Européens. La question qu’il faut se poser est de savoir quelles en sont les raisons. Si l’on utilise l’évolutionnisme social, nous aboutissons à la conclusion que les sociétés africaines accusent d’un retard historique.

Quant à la causalité historique, comment explique-t-elle la situation des africains au XIXe siècle?

Si l’on se réfère aux travaux de Cheikh Anta Diop (1969), la raison des conditions sociales des africains au XIXe siècle n’est pas due à un retard historique, mais à un phénomène de régression historique.

Cela signifie qu’auparavant, l’Afrique a connu une période de progrès historique. Depuis le paléolithique supérieur jusqu’au XVe siècle, l’Afrique atteste d’une période de progrès historique.

À partir du XVe siècle, mais surtout à partir du XVIIe siècle, l’Afrique commence une période de régression historique.

Les raisons de cette régression sont, entre autres, les razzias esclavagistes européennes et les conquêtes musulmanes arabo-berbères qui ont plongé l’Afrique dans un climat d’insécurité et de guerre qui a poussé les populations à fuir les villes et à se réfugier dans la brousse.

Ces populations ont donc dû réadapter leurs modes de vie.

Ce climat d’insécurité explique ce phénomène de régression historique.

Donc si l’on utilise l’évolutionnisme social, nous aboutissons à la thèse du retard historique, alors que la causalité historique explique les faits historiques qui ont conduit les populations africaines à leur situation actuelle.

Malheureusement, l’évolutionnisme social conditionne la façon de penser de la plupart des africains. Beaucoup croient encore que l’Afrique doit rattraper son retard historique et certains pensent même qu’il n’y a pas eu d’histoire en Afrique avant l’arrivée des européens (Mudimbe, 1988).

Seuls les africains conscientisés, qui ont lus des auteurs comme Cheikh Anta Diop ont une démarche basée sur la causalité historique.

- Perspective de modernité et de progrès historique

Si l’on utilise l’évolutionnisme social, la perspective de modernité sera que l’Afrique doit faire son rattrapage historique. À l’inverse, la Renaissance africaine basé sur la grille de lecture de la causalité historique préconise non pas un rattrapage historique, mais une reconquête de l’initiative historique, car dans le cadre de la Renaissance africaine, si l’Afrique a connu une régression historique, cela est dû à la perte de l’aptitude à l’initiative historique due aux conséquences tel la colonisation et l’esclavage (Diop, 1969 ; 1981).

On peut citer en exemple les sommets Afrique-France dont le dernier a eu lieu à Montpellier le 8 octobre 2021 où les participants étaient convaincus que pour que l’Afrique se développe, elle doit faire un partenariat avec la France, qu’elle ne peut donc pas trouver de solution par elle-même.

L’initiative historique est le fait pour une population de créer par elle-même les conditions matérielles et immatérielles de son existence (Hountondji, 2002).

L’Afrique doit donc reconquérir son patrimoine historique et culturel afin de créer par elle-même les conditions matérielles et immatérielles de sa population, non pas en reproduisant les modèles du passé, mais en s’en inspirant et en les adaptant au contexte actuel (Sadovskaya, 2024).

On peut citer en exemple la démocratie athénienne qui a inspiré la démocratie occidentale actuelle.

L’Europe s’est inspirée de son patrimoine historique et culturel pour bâtir sa Renaissance, l’Afrique doit en faire de même avec son patrimoine historique et culturel.

- Question du modèle de société

Le paradigme du développement prône l’occidentalisation comme modèle de société, car le développement économique considère que l’Afrique à un modèle à rattraper. Ce modèle est celui de l’occident. Et les intellectuels occidentaux de gauche comme de droite sont tous convaincus que l’Afrique ne peut se développer qu’en accomplissant son rattrapage historique par l’occidentalisation (Ndlovu-Gatsheni, 2013 ; Mbembe, 2000 ; Eklou, Afanyiakossou-Gbagba & Tonyeme, 2023). La Renaissance africaine, quant à elle, propose un modèle afro-référencé. Cela implique non pas de copier les schémas du passé, mais de s’en inspirer en faisant preuve de créativité, cela revient au concept d’initiative historique.

- Politiques économiques à mettre en œuvre

La cinquième conséquence concerne les politiques économiques à mettre en œuvre. C’est la partie la plus importante, car ce qui intéresse les populations africaines, c’est leur bien-être matériel, par conséquent l’économie. Selon le paradigme du développement, il faut mettre en valeur les richesses de l’Afrique sous l’angle de la rentabilité externe (Rodney, 1972 ; Ndlovu-Gatsheni, 2013).

L’Afrique produit donc ses matières brutes et les exporte. Cette politique n’enrichit pas le continent africain, mais l’occident qui récupère les matières premières pour les transformer. Pour ce faire, il crée des entreprises, donc de l’emploi qui génèrent des salaires, et ainsi de l’impôt pour les états.

À l’inverse, la Renaissance africaine suggère de mettre en valeur les ressources africaines selon une logique de rentabilité interne (Diop, 1981 ; Eklou, Afanyiakossou-Gbagba & Tonyeme, 2023).

Cela implique de produire et de transformer les matières premières sur place. Ce qui permettra de créer des entreprises qui créeront des emplois, ce qui résoudra les problèmes de chômage. Ainsi, cela créera des salaires qui permettront de collecter les impôts qui serviront à bâtir des infrastructures et des services publics.

En ce qui concerne la politique économique à mettre en œuvre, le paradigme du développement dit que l’Afrique pour se développer doit emprunter ce que l’on appelle le chemin du trickle down effect ou théorie du ruissellement du commerce international (Rodney, 1972 ; Sadovskaya, 2024).

La théorie du ruissellement est une perspective économique qui soutient que si l’on favorise les riches, et les entreprises en particulier, en diminuant les impôts et en fournissant des avantages économiques à ces groupes, les avantages finiront par se répercuter sur l’ensemble de la société, atteignant finalement les couches les plus basses de la population. En d’autres termes, l’idée est que la richesse, la prospérité et les opportunités économiques créées pour les riches se diffuseront progressivement vers le bas de l’échelle sociale.

Les théoriciens du développement qui ont appliqué leurs politiques économiques en Afrique et dans les pays du tiers-monde en général ont bien compris que cette théorie ne profite qu’à leurs auteurs.

Ils ont incité ces pays à s’insérer complètement dans le commerce international en vendant leurs matières premières à l’occident. Selon eux, plus ces pays vont faire du commerce avec l’occident, plus celui-ci va s’enrichir, conséquemment un effet de ruissellement qui va faire que les pays du tiers-monde vont se développer.

L’on voit bien que depuis les indépendances, les pays africains ne se sont pas développés, et en plus ils se sont mis dans un endettement massif.

La solution pour résoudre ce super endettement a été de mettre en place les programmes d’ajustements structurels qui consistent à ce que le FMI et la Banque mondiale prennent le contrôle des économies des pays africains et du tiers-monde en général (Rodney, 1972 ; Hountondji, 2002).

Les économistes africains ne remettent pas en cause ces politiques de développement, car ils y croient eux-mêmes. Ils croient que si les pays africains continuent à vendre leurs matières premières à l’occident, l’Afrique va se développer.

Dans le cadre de la Renaissance africaine, les politiques économiques consistent en ce que Cheikh Anta Diop appelle un plan rationnel d’industrialisation (Diop, 1981).

Le plan rationnel d’industrialisation consiste à exploiter et mettre en valeur les deux avantages comparatifs du continent. Dans la théorie du développement, l’Afrique n’a qu’un seul avantage comparatif, les matières premières. Dans le paradigme de la Renaissance africaine, elle en a deux, soit les matières premières et les sources d’énergie.

L’Afrique a donc deux avantages comparatifs, mais elle n’en exploite malheureusement aucun. L’occident, de son côté, n’a aucun de ces deux avantages, mais en profite. Voici une illustre bien simple : pour consommer les matières premières, il faut de l’énergie, et l’occident est prêt à provoquer des guerres et à soutenir des dictateurs, quand bien même cela serait contre ses valeurs, pour avoir le monopole des sources d’énergie comme le pétrole ou l’uranium pour faire rouler son industrie.

Le deuxième élément du plan rationnel d’industrialisation, est que ces deux avantages comparatifs doivent être exploités dans le cadre d’un espace économique optimum.

Dans la vision de Cheikh Anta Diop, cela implique de créer un état fédéral africain dans lequel ces deux avantages comparatifs seront exploités (Diop, 1981 ; Sadovskaya, 2024).

Le troisième élément du plan rationnel d’industrialisation est un concept dont seul Cheikh Anta Diop a parlé jusqu’à présent.

Que les économistes occidentaux n’en parlent pas, cela peut se comprendre, mais ce qui est étonnant c’est que les économistes africains n’en parlent pas non plus, et pourtant il s’agit de la conquête du marché intérieur africain qui aujourd’hui va bientôt atteindre le seuil des 1000 000 000 d’habitants. Cela veut dire un milliard de consommateurs.

L’Afrique doit donc conquérir son marché intérieur. De plus en plus, nous entendons les occidentaux dire que l’Afrique est le continent de l’avenir, comme pour flatter les africains. La raison pour laquelle on entend cela de plus en plus, est que les multinationales occidentales et d’autres puissances comme la Chine et la Russie s’intéressent au marché intérieur africain (Le Monde, 2024). On peut prendre comme exemple la multinationale Orange, dont le plus de bénéfices provient du continent africain (Orange SA, 2024).

Les populations africaines doivent donc produire et transformer leurs matières premières localement et vendre leurs produits sur leur marché interne et seulement après, vendre le surplus de leurs produits et services au marché externe. Donc la théorie du développement et Renaissance africaine, sont deux visions opposées. La première propose des politiques économiques de rattrapage par le ruissellement économique, alors que la seconde propose un plan rationnel d’industrialisation par la reconquête du marché interne (Towa, 1971).

- Les politiques institutionnelles

Le paradigme du développement préconise un état unitaire et autoritaire. Si nous lisons les livres sur la théorie du développement publiés jusque dans les années quatre-vingt, on s’aperçoit que les experts du développement ont recommandé aux chefs d’états africains de mettre en place des régimes autoritaires dans un but d’unité nationale, car durant les indépendances les thèmes abordés n’étaient pas la démocratie et les libertés, mais l’unité nationale. Pour atteindre celle-ci, il fallait maîtriser les ethnies en mettant en place des régimes autoritaires; phénomène observé après les indépendances africaines que l’on enseigne comme étant dû à un facteur culturel.

À l’inverse, la Renaissance africaine préconise de mettre en place un état fédéral, le fameux état fédéral décrit par Cheikh Anta Diop. Cet état fédéral doit être démocratique et multinational, en respectant les identités ethniques et en les organisant (Diop, 1981).

- Les langues d’éducations nationales

Le paradigme du développement a encouragé dès les indépendances, l’utilisation des langues européennes comme langue d’éducation, car ces langues avaient la preuve de leurs scientificités. Les langues africaines ne pouvaient pas accéder à la connaissance.

Le paradigme de la Renaissance africaine recommande plutôt d’utiliser les langues nationales comme langues d’enseignement.

- L’autonomie intellectuelle des populations africaines

Le paradigme du développement opère comme une muselière épistémologique envers les populations africaines. Ce paradigme, dis-je, vous fournit toutes les réponses, sans que vous ayez à réfléchir. La Renaissance africaine incite à la réappropriation historique scientifique et à créer un paradigme épistémologique basé sur le patrimoine africain (Diop, 1981).

Conclusion

Ainsi, la renaissance africaine offre une alternative prometteuse en mettant en avant une vision du développement qui s’appuie sur une compréhension approfondie des forces historiques et des interactions qui ont façonné les sociétés africaines, contribuant ainsi à une Renaissance économique ancrée dans la réalité et la richesse de l’histoire du continent.

Cette approche permet une analyse plus approfondie et nuancée des dynamiques sociales et encourage la valorisation de toutes les formes d’organisations sociales, qu’elles relèvent du matriarcat ou du patriarcat, en reconnaissant la richesse et la diversité des expériences africaines.

Il est essentiel de prendre en considération les dynamiques sociales, culturelles et historiques propres à chaque société africaine pour élaborer des politiques de développement économique adaptées et durables. Cela permettra de favoriser une croissance économique qui intègre pleinement les réalités et les potentiels de chaque nation africaine, contribuant ainsi à une renaissance économique véritable et équilibrée sur le continent en tenant compte des réalités locales.

4. Bibliographie

- Institut Canadien des Comptables Agréés (2006), Dictionnaire de la Comptabilité et de la gestion financière, version 1.2

- José Do-Nascimento, La renaissance africaine comme alternative au développement, les termes du choix politique en Afrique, L’Harmattan 2008.

- Do-Nascimento, J. (2017). Les chemins de la modernité en Afrique : Pour changer l’Afrique, changeons de paradigme . L’Harmattan.

- Cheikh Mbacké Diop, La renaissance africaine : enjeux et perspectives culturelles, scientifiques et techniques dans l’œuvre de Cheikh Anta Diop, Présence africaine 2007/1-2- 2008-1 (N° 175-176-177)

- Rostow, WW (1960). Les étapes de la croissance économique : un manifeste non communiste. Presses universitaires de

- De Jouvenel, B. (1964). L’Art de la conjecture . Éditions du Rocher.

- Todaro, MP, & Smith, SC (2020). Développement économique (13e éd.). Pearson.

- Baum, G. (1987). Théologie de la libération et du marxisme. Revue internationale d’action communautaire, (17), 135-141. https://doi.org/10.7202/1034375ar

- Dorigny, M. (2003). Saint-Domingue, colonie française la plus prospère des Amériques. Dans La France et ses esclaves : De la colonisation aux abolitions (1620-1848) (pp. 44-45). Presses Universitaires de Rennes.

- Diop, Cheikh Anta. (1969). Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ? Paris : Présence Africaine.

- Diop, Cheikh Anta. (1981). Civilisation ou barbarie : anthropologie sans complaisance. Paris : Présence Africaine.

- Senghor, LS (1964). Sur le socialisme africain. Praeger.

- Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. (1997). The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. Minneapolis : University of Minnesota Press.

- Étienne, S. P. (2007). L’énigme haïtienne : Échec de l’État moderne en Haïti. Presses de l’Université de Montréal. ISBN : 978-2-7606-2032-2

- Mudimbe, Valentin-Yves. (1988). The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge. Bloomington : Indiana University Press.

- Hountondji, PJ (2002). La lutte pour le sens : réflexions sur la philosophie, la culture et la démocratie en Afrique. Presses universitaires de l’Ohio

- Mbembe, A. (2000). De la postcolonie : Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Karthala.

- W.F. Hegel (1965), La Raison dans l’Histoire,Éditions 10/18, Département d’Univers Poche, Trad. K. Papaioannou.

- Ndlovu-Gatsheni, SJ (2013). Colonialité du pouvoir en Afrique postcoloniale : mythes de la décolonisation . CODESRIA.

- Rodney, W. (1972). Comment l’Europe a sous-développé l’Afrique . Bogle-L’Ouverture Publications.

- Thiam, A. (2011). Speak Out, Black Sisters : féminisme et oppression en Afrique noire . Pluto Press.

- Sadovskaya, A. (2024). Cheikh Anta Diop et la Renaissance africaine : un modèle pour une refondation politique et culturelle de l’Afrique. Revue africaine d’histoire et de politique, 3(1), 45–62.

- Sommet Afrique-France. (2021, 8 octobre). Rencontre de Montpellier. Disponible sur : https://www.afrique-france.org/

- Eklou, H. K., Afanyiakossou-Gbagba, V. R. & Tonyeme, B. (2023). « Révolution radicale » et développement de l’Afrique chez Marcien Towa. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities. Consulté sur AJOL : https://www.ajol.info/index.php/ujah/article/view/226377

- Le M (2024). L’Afrique, nouvelle ligne de front entre l’Occident et la Russie. Disponible sur :

[https://www.lemonde.fr] - Orange SA. (2024). Résultats financiers et stratégie de croissance en Afrique. Groupe Orange. Disponible sur :

[https://www.orange.com] - Towa, M. (1971). Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle. Yaoundé : Clé.

[Disponible sur AJOL : https://www.ajol.info]